私は美術館や博物館、とりわけ西洋絵画が大好きです。とはいえ決して詳しいわけではない私。知識があればもっと楽しめるはず!そう思い、事前に調べてみることにしました。

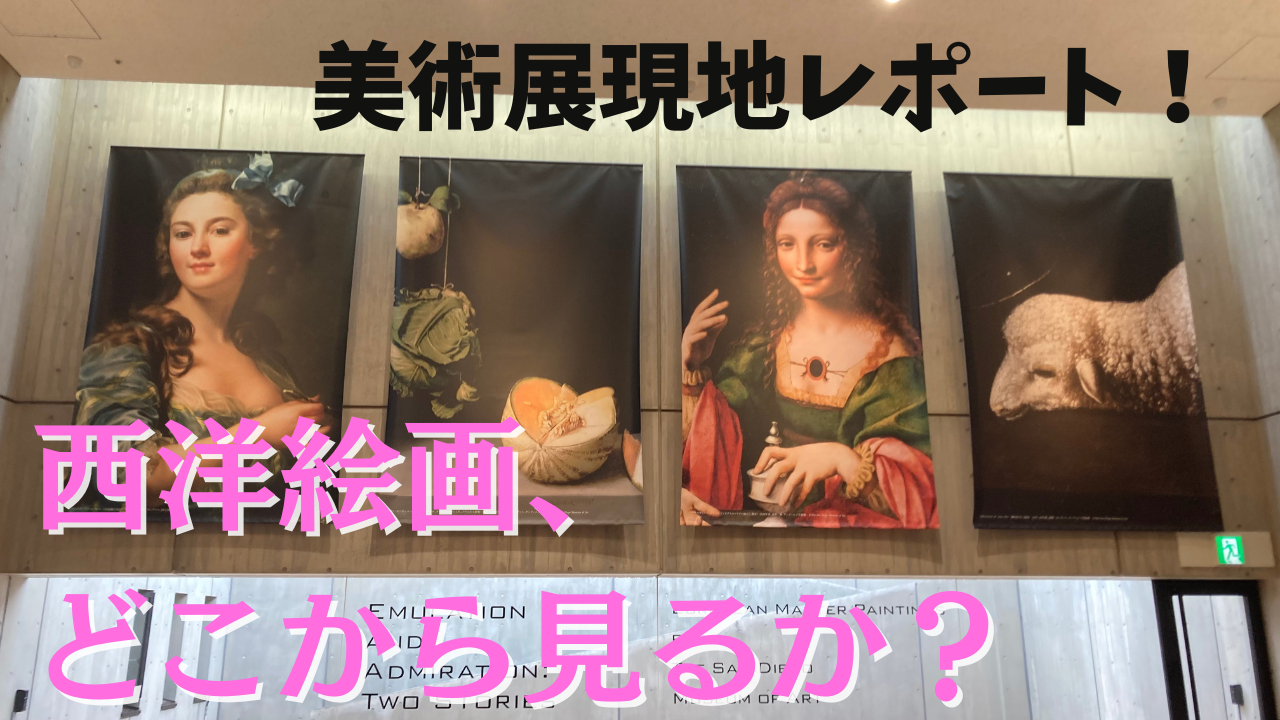

今回は「ミロ展」に続く第2弾、「西洋絵画、どこから見るか?」展について調べてみた!の予定だったのですが…調べはしたものの事前の投稿が間に合わず(汗)先日既に行ってきてしまいました!

というわけで、事前に調べた情報+現地レポート・感想をまとめてお伝えいたします!

ちなみに2日目に行った「ミロ展」の現地レポートはこちら!

「西洋絵画、どこから見るか?」展 基本情報

公式サイトはこちら→ https://art.nikkei.com/dokomiru/

西洋絵画、どこから見るか?

- ルネサンスから印象派までサンディエゴ美術館 vs 国立西洋美術館

会期:2025年3月11日(火)〜6月8日(日)

会場:国立西洋美術館企画展示室

開館時間:9:30~17:30(金・土曜日は~20:00)※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日、5月7日(水)※ただし、3月24日(月)、5月5日(月・祝)、5月6日(火・休)は開館

観覧料金(税込)

| 一般 | 大学生 | 高校生 |

| 2,300円 | 1,400円 | 1,000円 |

※前売券やグッズつきのスペシャルチケットなどは販売終了のようです。ちなみに私は事前に「音声ガイド付きチケット」を購入していました。

ちなみに東京での開催後、京都へも巡回!京都市京セラ美術館にて2025年6月25日(水)より開催予定です。

展覧会名は「どこ見る?どう見る?西洋絵画!ルネサンスから印象派まで サンディエゴ美術館 feat.国立西洋美術館」、出展作品も東京展とは異なるそうです。

京都展の方はまだ前売券やスペシャルチケットも購入できるのでぜひお早めにチェック!

「西洋絵画、どこから見るか?」展の特徴

西洋絵画の楽しみ方のヒントを提示してくれる

芸術の楽しみ方は人それぞれです。誰もが自分の好きなように楽しめばよく、正解はありません。それは大前提。

しかし、芸術鑑賞には知識やセンスが必要で自分には難しいものだと思っている人や、いつも「すごいな」「きれいだな」だけで終わってしまうことに物足りなさを感じるという人もいるでしょう。

存分に満喫するためにも楽しみ方を知りたい、という人もいるはずです。実際私自身も、せっかく見に行くからには余すところなく楽しみ尽くしたい、理解を深めたいという理由で、このように予習をしています。

そんな人たちに楽しみ方の「ヒント」を提示してくれる、それがこの企画展の最大の特徴です!

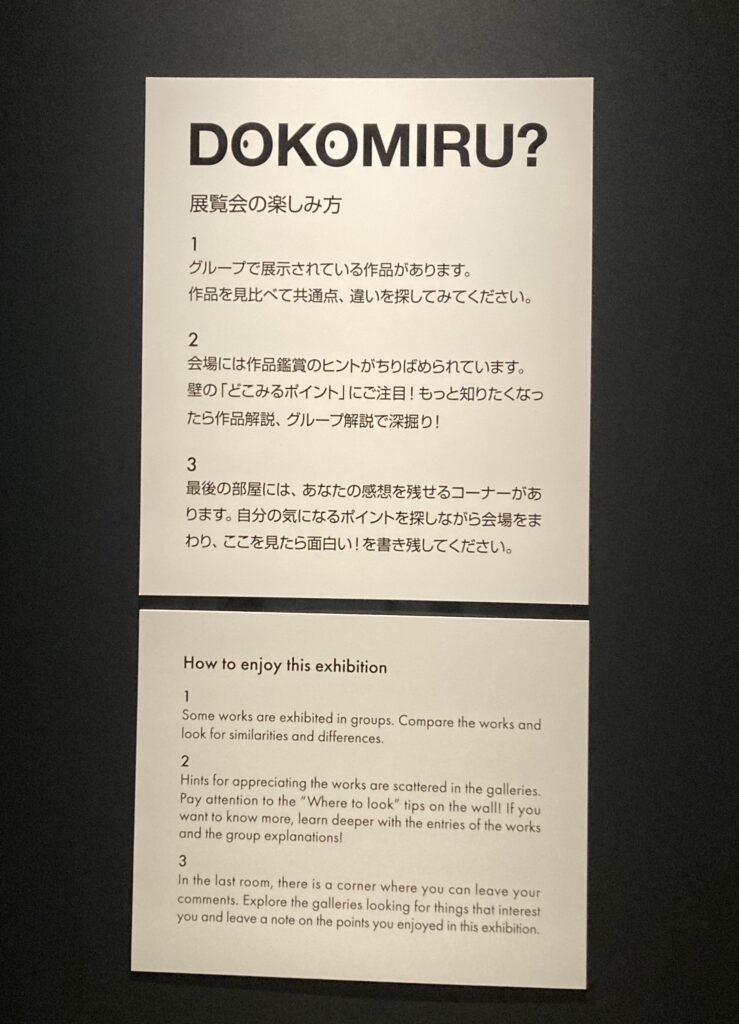

この企画展では複数の作品がセットで、なんらかのポイントで比較できるように展示されています。同じテーマでも時代や作者による違いがあったり、同じ作者でも表現に違いがあったり。そんな比較ができるような並びになっています。

さらに会場のあらゆるところに注目ポイントや比較ポイントなど、楽しみ方のヒントが散りばめられています。

公式サイトにはジュニア・パスポートなるものも用意されており、「どこが似ている?」「どこが似ていない?」という観点で作品を比べられるようになっています。券売窓口にて小中学生に配布されているようですが、大人が読んでも参考になりますよ。

サンディエゴ美術館と国立西洋美術館の所蔵作品が夢の共演!

サンディエゴはカリフォルニア州第2の人口を擁する大都市で、サンディエゴ美術館には世界各地の美術作品が約32,000点も収蔵されています。米国西海岸において最初にヨーロッパ古典絵画を収集・展示した美術館として知られており、初期イタリア絵画やスペイン美術は特に充実しているそうです。

一方、国立西洋美術館は、東アジアでは他に類を見ない、西洋絵画の歴史を体系的に辿るコレクションを所蔵しています。

その2つの美術館の選りすぐりの所蔵品が夢の共演!計88点を並べて鑑賞できるというなんとも贅沢な展示会なのです。

さらにサンディエゴ美術館から来日している作品49点は、なんといずれも日本初公開!そしてきっと多くの人が「この作品、知ってる!」と感激するであろう有名作品もいくつもありますよ!

ちなみにサンディエゴはスペインからの植民者によって築かれた町ということもあり、スペイン絵画のコレクションが豊富。今回来日している作品にもスペイン絵画が多く、スペイン絵画好きの私にとっては見逃せない企画展です。

600年にわたる西洋美術の歴史をたどることができる

この展覧会では14世紀頃に始まったルネサンスから19世紀末まで、およそ600年にわたる西洋美術の歴史をたどることができます。

同じ宗教画でも時代によって表現方法に違いがあったり、好まれるテーマにも変化があったり、新しい手法が生まれたり…。美術史の知識がなくても、その大まかな流れをこの企画展で一気に掴むことができます。

芸術の世界の流行が見えてくると、絵を見るのがもっと楽しくなりますよ。

「西洋絵画、どこから見るか?」展 現地レポート

ここからは私が実際に「西洋絵画、どこから見るか?」展を見てきた現地レポートを、個人的な感想を交えながらお伝えします!

予約していたチケットを持って音声ガイドを受け取ります(ちなみに音声ガイドのナビゲーターはディーン・フジオカさんです!)。いざ中へ…と、入り口でいきなり驚いたことが!

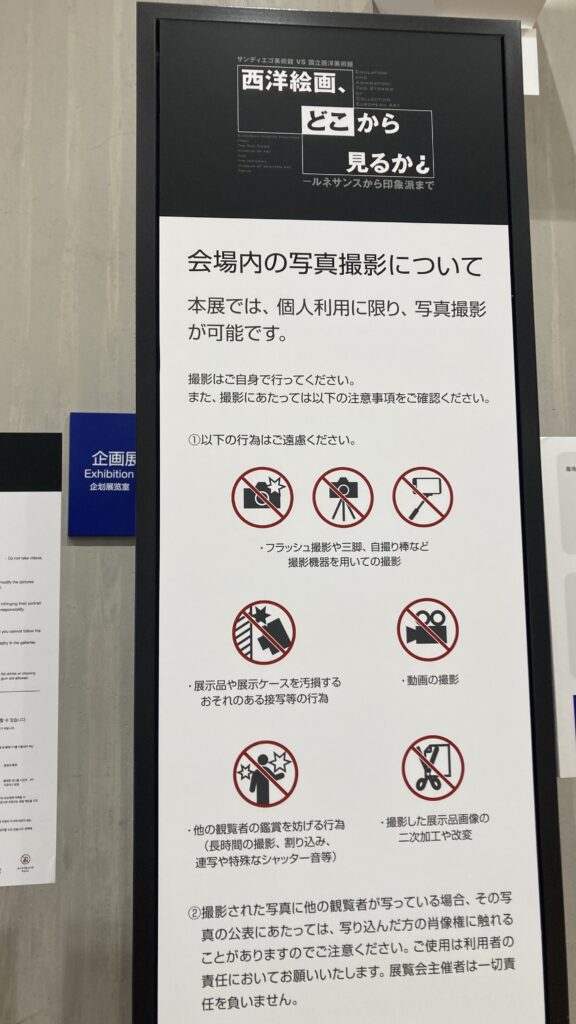

なんと、全作品写真撮影可能!常設展は撮影OKでも、特別展が全作品写真撮影OKってめずらしい!

目の前に実物があるのに写真を撮るなんて野暮、大体写真なら美術館の公式サイトで見られるし(しかも画質もはるかにいいし)…なんて思っていた時期もありますが、「私はこの絵の実物を確かに見た!」という証拠&思い出として撮れるもんならここぞとばかりにとたくさん撮影させていただきました(笑)(こちらのブログ内に載せるのは少しだけにさせていただきます。)

そしていよいよ中へ!入り口には早速、この展覧会の楽しみ方が提案されていました。

Chapter. 1 ルネサンス

会場に入るとルネサンス初期の画家、ジョットやフラ・アンジェリコらの作品がお出迎え。美術史を一般教養の授業で学んだ程度の私でも知っている有名どころの作品に、序盤からテンションが上がりました!

展示は同じ主題のもの同士、同じ画家のもの同士など、どこか共通点のある複数の作品を比較対象として並べて配置されています。

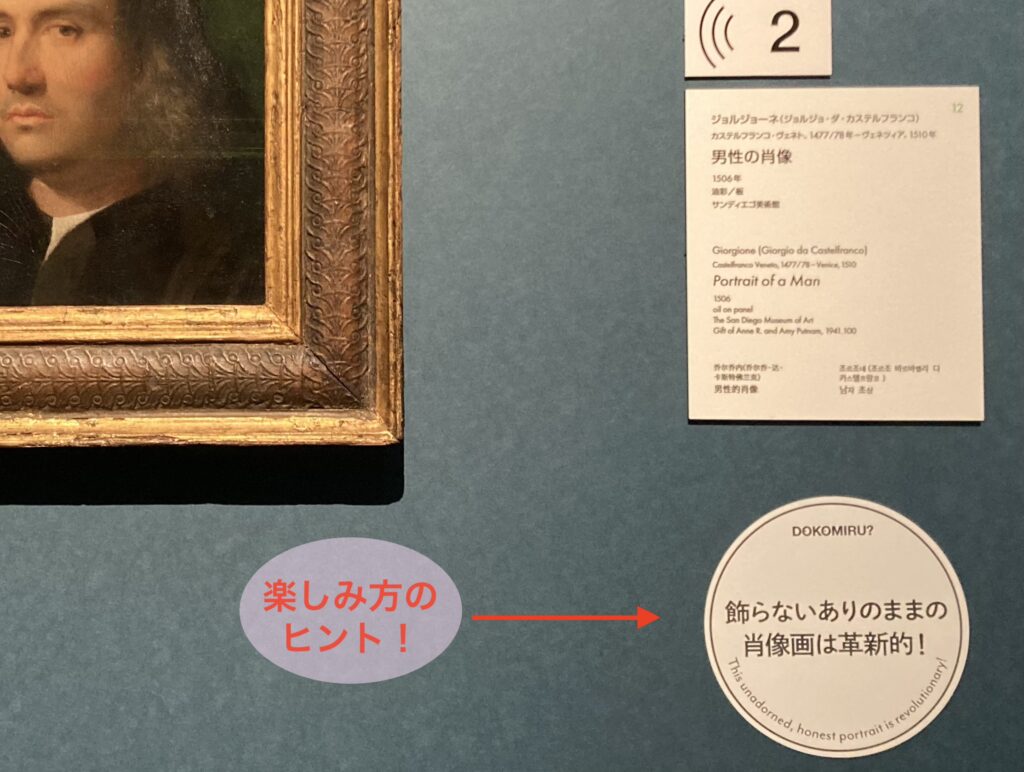

この章で特に感動したのはやはり、ジョルジョーネ「男性の肖像(1506)」やティントレット「老人の肖像(1555-60)」でしょうか。

「授業かどこかで見たことある!」という感動と共に、まるでそこにいるかのようなリアリティに驚き。1500年代の時点でもうこんな完成度なんだったっけ…すごい。

そしてところどころに、作品を楽しむためのヒントが散りばめられています。

Chapter. 2 バロック

個人的に1番楽しみにしていたのがこの章です。なぜなら、スペイン画家の作品がたくさんあるから。

エル・グレコにスルバラン、ムリーリョまで、スペインの名だたる画家たちの作品が15点もこの章にそろっていました!

章のはじめは静物画から。ちなみにスペイン語では静物画のことを「ボデゴン(bodegón)」と言います。

こちらはこの美術展の公式サイトのトップページにも使用されている絵。フアン・サンチェス・コターンの「マルメロ、キャベツ、メロンとキュウリのある静物」です。

この右下のメロンとキュウリ、石の台からはみ出すように描かれているのですが、まるでカンヴァスからこちら側の空間に向かって飛び出しているように見えませんか?

この時代の画家たちも、現代の3Dアートのような絵画の制作を試みていたのかも、と想像すると偉大な画家たちが人間味を帯びて感じられてなんかほっこりします。

圧巻だったのは、フランシスコ・デ・スルバランの作品4点が横並びに展示されているここ!(ちなみに静物画コーナーにはかの有名な「神の仔羊」もありました!)

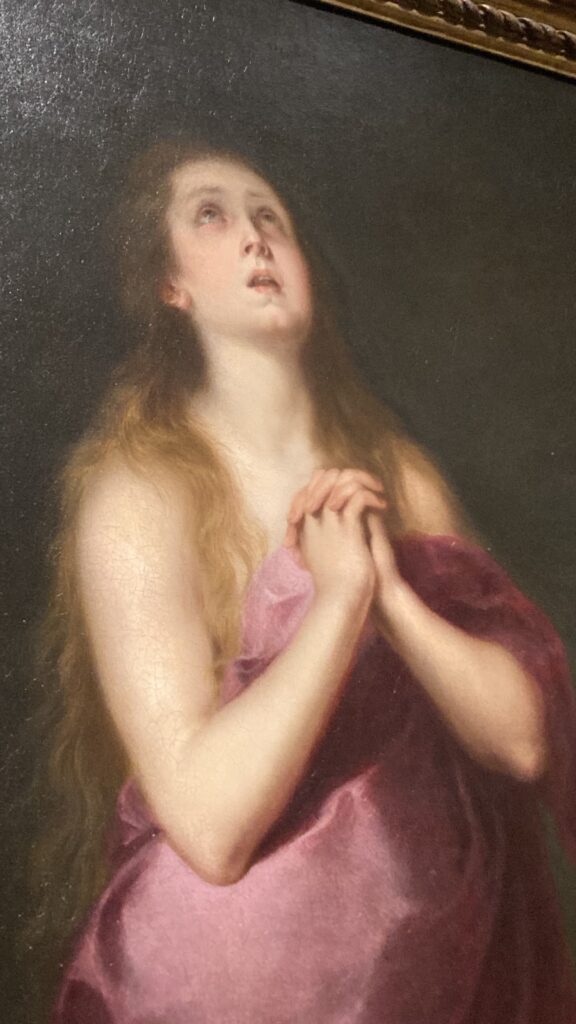

私の中でのスルバランは下の2点の絵画の左、暗い背景の中に、対象が照明を当てられているように浮かびあがる、神聖で厳かな雰囲気の宗教画が多いイメージ。しかし時代を追うごとに、明暗が穏やかで明るい色調の作品も描くようになったようです。ムリーリョらの影響を受けたのだとか。

同一の作者の、時代による変遷が見られる面白いコーナーでした。

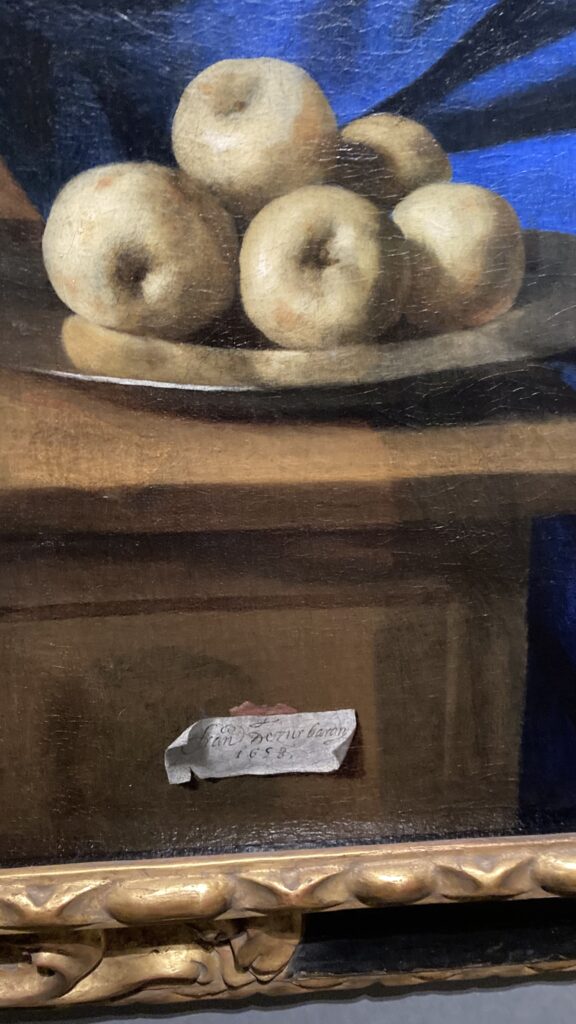

そして個人的な発見(?)右の絵の左下にある、椅子の側面にある紙切れのようなもの。

描かれているのに、まるで本物の紙が貼ってあるみたいじゃないですかーー!!?スゴイ!

やっぱり3D効果を狙っているのでしょうか!?

ちなみにこの紙にはスルバランのサインと製作年が書かれていますよ!

そしてスルバランの後は先ほどお名前が登場した・・・

ムリーリョーーーーーーーーーーーーーっっ!!!!!

私、ムリーリョの絵が大好きなのです。今回見られるとは・・・感激でしたっ!

スペインにはミロ、ダリ、ピカソの3大巨匠や、少し時代をさかのぼればベラスケスやゴヤなど、有名なすばらしい画家がたくさんいますが、ムリーリョの名前は日本ではそこまで知られていないような気がします。

しかし私はムリーリョの絵が、もしかしたら1番と言ってもいいかもしれないくらい好きです!

人物の肌が見るからに柔らかそうで、まるで内側から光を放っているように神秘的なのです!写真では伝わらないので、ぜひ現地で実物を見ていただきたいです。

というわけでここまでが感激のスペイン絵画コーナーでした。第2章にはまだまだスペイン以外の画家の作品もたくさんありますよ。

Chapter. 3 18世紀

章のタイトルが急にざっくりになりましたが、芸術のあり方も多様になって、ひとくくりに言い表すことが難しくなったということでしょうか。このころになると宗教画や偉い人の肖像画ばかりでなく、風俗画や風景画なども増えてきました。

章の始めに出迎えてくれたのはヴェネツィアを描いた2作品でした。

「ヴェネツィア、サン・マルコ湾から望むモーロ岸壁」

「南側から望むカナル・グランデとリアルト橋」

左は「絶対カナレットだ!」と思ったら違いました。作者のベルナルド・ベロットはカナレットの甥だそうです。建物の装飾の一つ一つまで、ものすごく細かく描き込まれていますよね。描くことを想像するだけで気が遠くなりそうです。

私たちが旅行先でポストカードを買うのと同じように、この時代の旅行者がこのような絵を旅の思い出に買い求めたのは納得です。

一方で右のグアルディの作品は、ベロットの作品のように細部まで描き込まれているわけではないのですが、ヴェネツィアの賑やかで活気ある雰囲気や空気感が感じられて私はとても好きでした!全てを精密に描いているわけではないのに、リアル。

このように見比べて楽しんでいる私は、この展覧会の思惑通りでしょうね(笑)

Chapter. 4 19世紀

ついに最終章です。点数は多くないものの、アカデミックな作品から印象派の作品まで、多様な作風の絵がそろっていました。

そしてこちらで、ホアキン・ソローリャというスペイン画家の作品3点を見ることができました!

スペイン好きと言いながら、実はこの方の作品を今までよく知りませんでした。事前に写真で作品を見た時は特別何も思っていなかったのですが…実物を見て、一気にソローリャの作品が好きになりました!

おそらく「印象派」に分類されるであろうタッチで描かれた絵なのですが、そこに描かれている光は「スペイン」を思わせるのです!

そもそも印象派の画家たちは刻々と変化していく光や動きなどの一瞬の美しさを捉えようと試みたわけで、どの絵も光や色の描写が美しいです。しかしソローリャの絵に描かれている光は、まさに「スペインの太陽の光だ!」と感じさせる何かがあるのです!

ソローリャはスペインのバレンシア出身。地中海のまぶしい太陽の光と影、キラキラと光る海、爽やかな潮風までもが感じられるような「これぞスペイン!」というイメージにぴったりの絵です。見ていると気持ちが晴れ晴れするような明るい絵でとても気に入りました。この人、きっと陽キャに違いない(勝手な憶測です)。

なぜ今までソローリャのこと知らなかったのでしょう…今回知ることができて本当によかったです!

出口付近には「自分はここがおもしろかった!」「こうやって楽しんだ!」といった感想を書けるブースも設けられていて、他の人たちの意見や視点を知ることもできます。それ分かる〜という共感や、そんな見方があったのか!という発見があって、最後の最後まで楽しめる企画展でした。

待望の画家の作品も見られて、新たなお気に入りも見つかって、大満足でした!

おまけ:常設展も見逃せない!

企画展を見終わって大満足、この余韻に浸って帰ろう…そう思っている方。少々お待ちください。

ご存知ですか?企画展のチケットがあれば、企画展を見た当日に限り「常設展」も見ることができるんですよ!

そしてなんと企画展開催中に限り、常設展にもサンディエゴ美術館の作品5点が展示されているのです!

これは見ないわけにはいきませんよね。私は過去にも度々企画展のチケットで常設展示室も見ているのですが、毎回企画展を見終わった後に行くので常設展はいつも時間が足りなくなります。常設展もじっくり見たい方はぜひ、できるだけ早い時間から企画展を見に行くことをおすすめいたします。

というわけで今回も常設展はかなりすっ飛ばして、とりあえず今しか見られない5点だけでも見なければ、というかたちで見ることになってしまったわけなのですが、ここでも嬉しいことがありました。

その5点のうちの1点というのがなんと…

まさかのゴヤじゃーーーーーーーーーーーーーーーーーーーん!!!!!

これはあまりに予想外のことだったので、喜びも倍増でした!サンディエゴ美術館、本当にスペイン美術のコレクションが豊富なのですね〜。

ちなみに常設展にも、この作品って日本に、しかも常設展にあったの!?という作品が結構あるんですよ。いつでも行けるからと思ってまだ行ったことがない、という人はぜひこの機会に常設展にも行ってみてください。

美術好きも初心者も楽しめる「西洋絵画、どこから見るか?」展!

いかがでしたか?私の興奮と感動が伝わったでしょうか?(笑)

楽しめる仕掛けがいっぱいの企画展なので、美術初心者の方も気負わず足を運んで自分なりの楽しみ方を見つけてみてください。

そして西洋絵画ファンが感銘を受けること間違いなしの素晴らしい作品がそろっているので、初心者も玄人もみんな行ってください!

以上、「西洋絵画、どこから見るか?」展 現地レポートでした!

コメント