2015年に国名呼称が「グルジア」から改められた「ジョージア」。ヨーロッパとアジアの間にある小さな国で、あまり馴染みがないように思われるかもしれませんが、近年日本でも認知度が高まっています。

ジョージア出身の力士、栃ノ心関の活躍や、飲食チェーンの松屋が販売したジョージア料理「シュクメルリ」も話題になりましたよね。

そしてジョージアの認知度アップの一端を担っているのが「ジョージアワイン」です。ワインといえばフランスやイタリア、スペインといった国のイメージが強い中、なぜ今ジョージアワインが注目を集めているのでしょうか?その理由とジョージアワインの魅力を探ってみました。

ジョージアワインの注目が高まっている理由

「ジョージア=ワイン発祥の地」だと考えられているから

紀元前の記述や壁画にもみられるほど古い歴史を持つワイン。その起源がジョージアにあると考えられています。

ジョージアの遺跡から紀元前6000年頃、つまり今から8000年前に作られた粘土性の壺が発見されました。その壺がワイン醸造に使われたという証拠が見つかったことから、ジョージアは「ワイン発祥の地」であるという説が有力視されることになったのです。

ユネスコ無形文化遺産へ登録された、ジョージアワインの伝統的製法

ジョージアの伝統製法では「クヴェヴリ」とよばれる粘土性の壺でワインを醸造します。古代から変わらないこの伝統的な製法は、2013年にユネスコ無形文化遺産にも登録されました。

オレンジワインの世界的な流行

世界的な流行をみせている「オレンジワイン」。北イタリアをはじめとした、ナチュラルワインの生産者たちによって注目されブームとなっているオレンジワインですが、実はこの原点となるのが、先のクヴェヴリ製法で作られた白ワイン「アンバーワイン」なのです。

ジョージアワインの歴史

ワイン発祥の地ジョージア

ジョージアはおよそ8000年前からワイン造りが行われてきた、世界で最も長いワイン造りの歴史を持つ国。

その証拠とされているのが、首都トビリシ南部で出土した、紀元前6000年ごろに作られたとされる壺の中から見つかった、ブドウの種と酒石酸(ブドウ由来の有機酸)です。この世界最古といわれるワイン醸造用の壺は現在、トビリシにあるジョージア国立博物館に展示されています。

ワインの語源はジョージア語にあるとも言われています。ワインは英語ではwine、フランス語ではvin、イタリア語やスペイン語ではvino。その語源がジョージア語の”ghvivili ”であり、ghvivili > ghvino > vino/ vin/ wineと変化したという説が言語学者の間で有力視されているのです。

語源がジョージア語にある。これもジョージアがワイン発祥の地と考えられている理由の一つです。

キリスト教とのつながり

ジョージアは337年にキリスト教を国教化しています。古代ローマ帝国がキリストを国教化したのは313年。ジョージアは、世界でも古くからのキリスト教国なのです。

ジョージア正教のシンボルとなっている十字架は「葡萄十字」と呼ばれます。これはジョージアにキリスト教を伝えた聖ニノが、2本のブドウの枝を自分の髪で縛って十字架を作り、それを手に布教したと言われているから。トビリシのシオニ大聖堂にはこの聖ニノの十字架が大切に保管されています。

ジョージア正教では「聖体礼儀」を非常に重要な祭儀としてるそうです。聖体礼儀はカトリックのミサに相当するもので、祭儀の中でキリストの体であるパンと、キリストの血であるワインをいただきます。キリスト教の広まりとともに、ワインが神聖な飲み物として浸透し大切にされてきたのも納得です。

ジョージアワインの特徴

古代から変わらないクヴェヴリ製法

クヴェヴリと呼ばれる、卵を逆さにしたような形の粘土性の壺。このクヴェヴリで醸造するのが、伝統的なジョージアワインの特徴です。

ジョージア最大のワイン産地、カヘティ地方では、クヴェヴリは地面に埋めて使われます。クヴェヴリの中に潰したブドウを入れると自然と発酵が始まります。ときどき、浮いてくる果皮を沈めるといった作業はするものの、人の手の介入をほとんど必要とせず、自然とブドウからワインに変化します。

人間はあくまで手助けするだけ。だからジョージアでは「ワインを造る」ではなく「ワインを育てる」というのだそうです。

人為的な操作をせず自然にまかせた醸造法は、現代のナチュラルワインにも通じるものがあります。イタリア、フランス、ドイツなど世界各国で、クヴェヴリのような壺を採用するナチュラルワインの生産者も増えました。

しかしこのクヴェヴリ造りの技術を持つ職人は減り、今ではジョージアに10人ほどしかいないのだそうです。ワイン醸造においても手間がかかり衛生管理も大変。よって実はジョージア国内でも、樽やステンレスタンクを使ったヨーロッパ方式で造られるワインの方が主流です。

クヴェヴリ製法では、ブドウの果汁だけでなく果皮や果梗、種まで全てクヴェヴリに入れて醸造するのが一般的です。したがってクヴェヴリ製法で造られるワインは、タンニン(渋味の成分)がしっかりと感じられボリュームも大きく、複雑な味わいになります。

多種多様なブドウ品種

ジョージアには約530種ものブドウ品種があります。現在はすでに失われてしまい文献に名を残すのみとなった品種もありますが、今でも約430種類あまりのブドウが栽培されているそうです。

トビリシから車で1時間ほど北にあるジガウラに、ジョージア葡萄果樹苗木繁殖センター(National Center for Grapevine & Fruit Tree Planting Material Propagation)という施設があります。ここではジョージア国内をはじめ黒海周辺諸国から、ソビエト連邦時代に失われたジョージア原産のブドウ品種を集め栽培・管理されています。ジョージアのワイン造りにも大きく貢献しているそうです。

家庭でワインを醸造できる

日本でお酒を醸造する場合は酒税法に基づき、酒類醸造免許が必要です。しかしジョージアではワインの醸造・生産が免許制度などで管理されておらず、個人で醸造が可能。以前に比べれば少なくなったものの、自家醸造する家庭も珍しくないといいます。

ワインに「家庭の味」があるというのは不思議ですが、自ら栽培したブドウで造るワインはきっと美味しいのでしょうね。いつか自分でワインを造って飲んでみたい、憧れます。

オレンジワインとは?赤ワインのように造られた白ワイン

赤でも白でも、はたまたロゼでもない「オレンジワイン」。近年世界的にブームになっていますよね。

オレンジワインといっても、原料にオレンジを使っているとか風味づけをしているとか、そういうことではありません。オレンジワインは、一般的な造り方とは異なる方法で醸造される、白ワインの一種です。

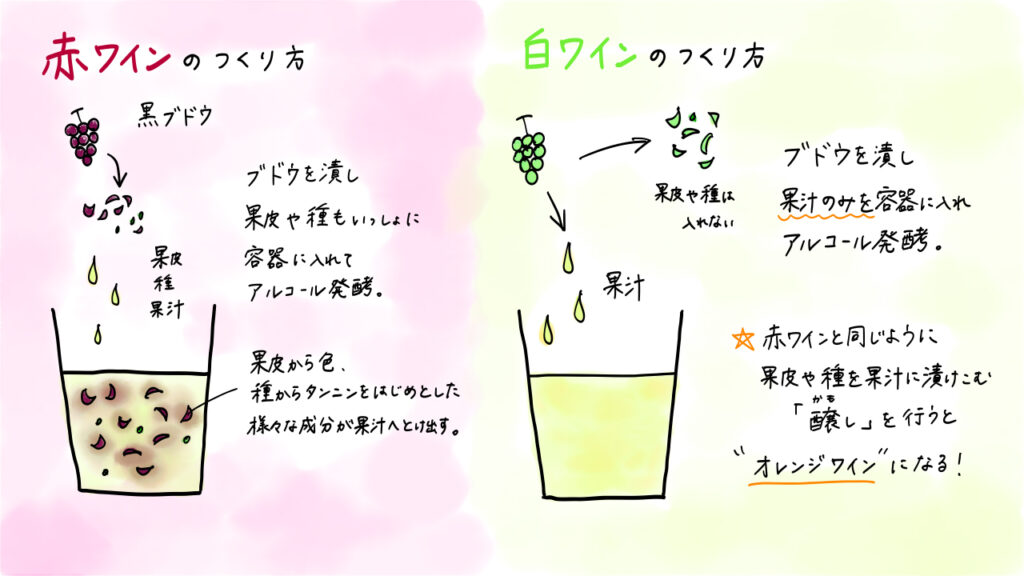

まずは一般的な赤ワインと白ワインの造り方をみてみましょう。

赤ワインは果皮が濃い紫色の黒ブドウ、白ワインは果皮が黄緑色の白ブドウから造られます。

まずはブドウを潰して果汁を出します。ここは赤ワインでも白ワインでも同じです。ブドウの以外の大きな違いは、ブドウの果皮や種を使うかどうか。

赤ワインは果汁といっしょに果皮や種も醸造用の容器に入れて、アルコール発酵します。果皮や種を果汁に漬け込む作業を「醸し(かもし)」といいます。

巨峰は皮が紫色ですが、中の果肉は紫ではありませんよね?ブドウを潰しただけでは、果汁に色がつかないのです。赤ワインが赤くなるのは、「醸し」によって果皮の色が抽出されるからなのですね。

一方で白ワインはブドウを潰したあと、果皮や種を取り除きます。果汁だけを容器に入れて発酵させるので「醸し」の工程はありません。

発酵の後は熟成や清澄などの作業を経て、瓶詰めされます。ここまでが一般的な赤ワイン・白ワインの醸造方法です。

それではオレンジワインはどのように造るのか?簡単にいうと「赤ワインと同じような工程で造られた白ワイン」。白ブドウを使い、一般的に白ワインの醸造では行わない「醸し」を行うのがオレンジワインです。

ブドウの果皮や種から色をはじめとした成分が抽出されるため、通常の白ワインよりも色が濃く、オレンジや琥珀色がかった色になるのですね。香りや風味も一般的な白ワインとは異なる、独特な魅力があります。また、白ワインにはあまり感じられない「渋み」があります。これは渋みの成分であるタンニンは種に含まれているため、醸しによってタンニンが多く抽出されるからです。

ちなみにこのタンニンには、酸化防止や抗酸化作用があります。白ワインはタンニンをあまり含まないため、赤ワインよりも多くの酸化防止剤などの添加物が必要です。

「白ワインも醸しをしてタンニンを多く抽出すれば、添加物を少なくできるじゃん!」と考えたナチュラルワインの生産者たちにより、昨今のオレンジワインブームが生まれたのです。

そしてこのオレンジワインの原点こそ、クヴェヴリで造られるジョージアの白ワインなのです!

生産者や地域によっても異なりますが、主要産地のカヘティ地方では果皮や種・果梗(茎)も含めてクヴェヴリに入れ、5〜6ヶ月漬け込みます。ワインは黄金から琥珀の色調を帯びたものになり、ジョージアではこれを琥珀色のワイン「アンバーワイン」と呼ぶそうです。

クヴェヴリワインが注目されるきっかけを作ったのは、自然派の重鎮でもある北イタリアの名醸造家、ヨスコ・グラヴネル。ジョージアのクヴェヴリワインを飲んで感銘を受け、2001年産ワインからクヴェヴリ醸造を取り入れました。

今では世界各地で造られているオレンジワイン。古来のワインが8000年の時を経て最新の流行になるというのは面白いですね!古くて新しい「オレンジワイン」ぜひ試してみてください。

おまけ|ジョージアのおもてなし文化「スプラ」

ジョージアには「スプラ」と呼ばれる、客人をもてなす伝統的な宴があります。このスプラに、ワインは欠かせないものだとか。

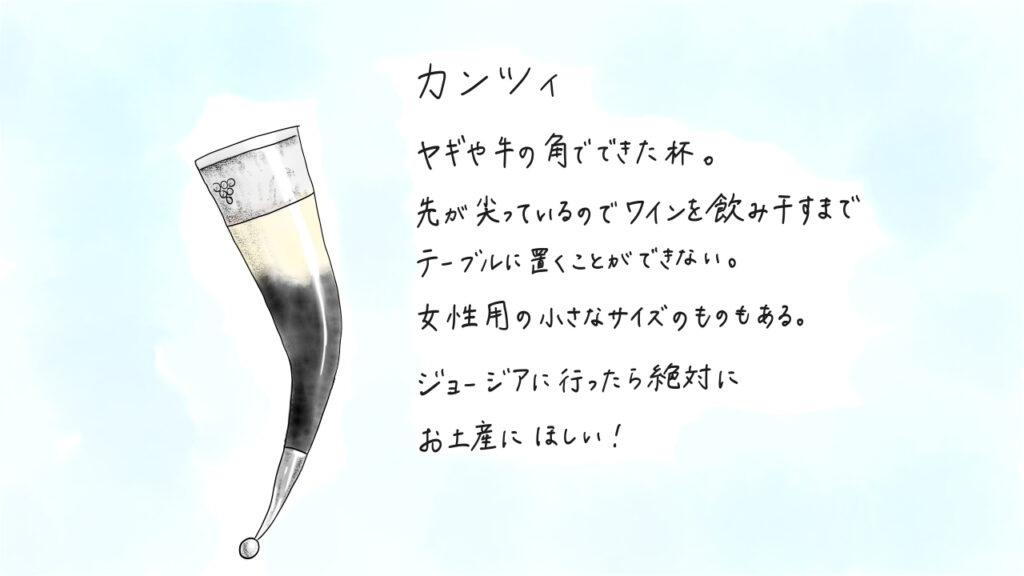

スプラには「タマダ」と呼ばれる仕切り役がいて、挨拶をして乾杯の音頭をとり「カンツィ」と呼ばれるヤギの角でできた杯でワインを飲み干します。そしてタマダに指名された人がスピーチをして、まわってきたカンツィのワインを飲み干す。これを繰り返すのだそうです(お酒に強くないとなかなか大変そうですね)。

タマダは宴での話題を考えたり、場の調和を保つ気配りをしたり、話したり歌ったり…とその役割は重要で、タマダ役を上手につとめられる人は尊敬されているのだとか!

大切にされてきた伝統文化スプラ、それに欠かせないワイン。ワインはジョージアの人々の生活に、深く浸透しているのだと感じます。

ワイン好きのロマンをかきたてるジョージアワイン♪

知れば知るほど興味深く魅力的なジョージアワイン。「ワイン発祥の地」「世界最古のワイン産地」なんて聞くと、ワイン好きかどうかにかかわらずロマンを感じませんか♪

古来からの製法で、自然の力で造られたワインを飲めば、人類の歴史や地球環境にまで思いを馳せずにはいられないかも!?ジョージアワインの世界、もっと追求していきたいです。

コメント