※本ページはプロモーションが含まれています

日本ソムリエ協会で2025年度の呼称資格認定試験の受付が始まりました。受験申し込みをした人は、届いた教本のあまりの分厚さに驚愕したのではないでしょうか。

こんなに分厚い本、勉強するにもいったい何から手につければいいのか分からない!学習を始める前から早くも挫けそう…。そんな人のために、ソムリエ・ワインエキスパート1次試験の効率的な勉強の進め方を解説します。

事前のお断り

私はワインエキスパートの資格を取得していますが、受験したのは10年ほど前のことです。当時でさえ500ページ以上ある教本には驚きましたが年々ボリュームが増え、今や800ページ以上。私が受験した時とは大きく様変わりしています。

私が受験した頃の試験はマークシート方式でしたが、現在はCBT試験になっています。

また、私自身はワインスクールに通って勉強しました。尊敬できる先生や一緒に学ぶ仲間がいたことも、心折れずにモチベーションが維持できた要因です。

しかし基本的な勉強の仕方は同じ。あくまで「勉強の進め方」の参考としてご覧いただければ幸いです。

では早速、膨大な試験範囲を効率的に勉強する方法を解説していきます。

ソムリエ・ワインエキスパート1次試験対策の進め方

ざっと教本に目を通す

とりあえず教本全体にざっと目を通してみましょう。まずは大まかな構成を把握する程度で大丈夫です。800ページ超えの教本をいきなり細かく読み始めると試験までに最後まで学習を終えられない上、序盤で心が折れます。

「ぶどうの栽培やワインの作り方など概要が書いてあるな」

「生産国ごとにまとめられている。国によってページ数にはかなり差があるな」

「似たような表がたくさんあるな」

「ワイン以外のお酒にも触れられているな」

これくらい大まかな理解でOK。まずは教本のどこに何が書いてあるかを把握しましょう。

試験3回分ほどの問題をやってみる

いきなり問題を解くの?と思われるかもしれませんが、「試験に合格するため」に勉強するのであれば、試験にどんな問題が出るのか知っておくことはとても重要です。

全く分からなくても当たり前なので「こんなの解けるようになる気がしない…」と自信を失う必要はありません!

解けなくて構わないのでまずは問題を読み、教本から答えを自力で見つけだしてみましょう。試験は覚えること自体は多いですが、頭をひねらなければ解けないような問題が出ることはほぼありません。よく探せば答えはみつかるはずです。

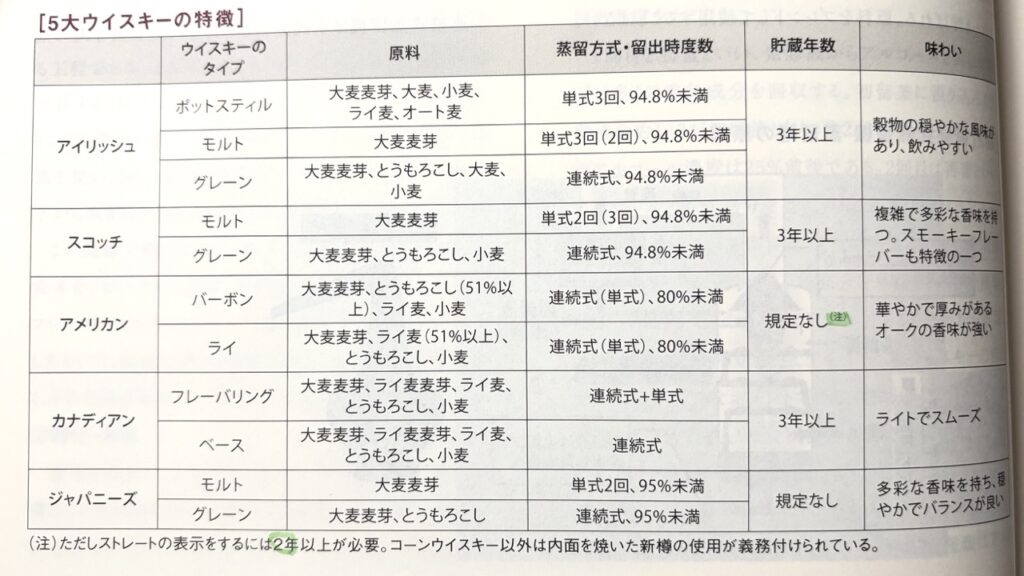

ちなみに表や挿絵の中にも覚えることがたくさんあるので、本文意外の部分も探してみましょう。分厚い教本の中から探し出すのは大変ですが、探しているうちに内容も少しずつ頭に入っていきます。

答えがみつかったらマーカーなどでチェックをつけていきます。

これを試験3回分ほど繰り返すと、不思議と何度も目を通す箇所があることや似たようなところにチェックがつくことがあることに気がつくはずです。これが試験の傾向であり、覚えるべき重要ポイント。問題を解くことで、重点的に勉強すべき箇所を絞ることができます。

チェックしたポイントから、どんな問題が出そうか考えてみる

チェックをつけていくと、どのような箇所が問題になりやすいか傾向が分かってくるはずです。チェックがついていない箇所でも、チェックした箇所と似たような表現や言い回しが出てきたらそこが問題になるかもしれないと予測できます。

例えばよく問題になるのが「1番◯◯」「最も◯◯」といった表現。

「この地域で1番生産量が多いぶどう品種」

「この国で最も北にある産地」

「最も古い/新しいAOC」

この「1番◯◯」「最も◯◯」という表現がある箇所は試験に出やすいので、チェックがついていなくても必ず覚えるべきポイントです。

他にも「この図の中から1つは問題が出るな」「この地域は試験に出やすそうだな」といった傾向も見えてくるはずです。

このように「どんな問題が出るか」を自分なりに予想しチェックをつけてみましょう。最初に問題を解きながらつけたチェックとは色を変えるなど、見分けがつくようにします。

チェックしたポイントとその周辺を重点的に勉強

チェックをつけて試験に出やすい箇所が絞れたら、その周辺を重点的に勉強しましょう。問題を解くことを意識しながら、テキストを読みこんでいきます。

「せっかくチェックをつけて絞り込んだのに、結局それ以外の部分も読むの?」と思われるかもしれませんが、テキストを読むのは単に暗記するためではなく「理解」するため。

用語や産地名などは、残念ながら丸暗記するしかありません。しかし例えばブドウの栽培やワインの製造過程などは、流れを頭の中でイメージできるようにすることで覚えやすくなります。

そのためチェック箇所だけ飛び飛びに覚えるのではなく、その周辺のテキストを読みこむことも重要です。

インプット→アウトプットを繰り返す

覚えることがとにかく多いので、ひたすらインプットしていきます。

ここでのポイントは「問題を解く」工程をインプットの合間に挟むこと。例えば1つの国や地域を覚えたら、1日〜数日置いてその箇所の問題を解いてみるといった感じです。

インプットしている間は覚えた気になっても、いざ問題を解こうとすると「覚えたはずなのに思い出せない!」ということが起こりがちです。試験範囲が膨大なので合間にアウトプットを挟まないと、最後まで覚え終えるころには最初に覚えた範囲の内容は忘れてしまいます。

いくらかインプットしたら、問題を解く。思い出そうとして脳にストレスがかかることで、記憶に定着しやすくなります。

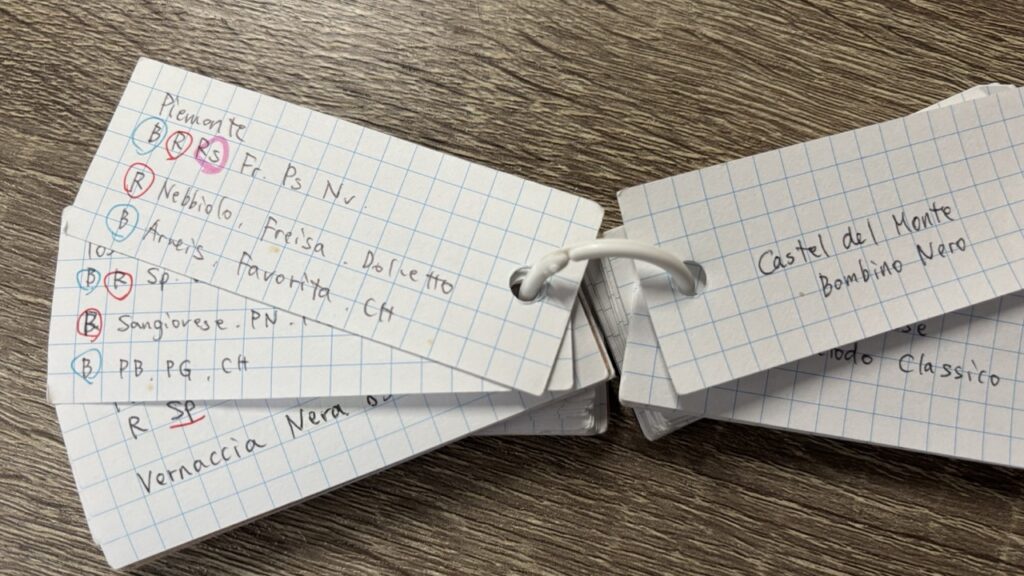

手書きで書き出す、単語カードを利用するといったアウトプットもおすすめ。デスクに向かって問題集や過去問を解く以外にも、手軽にアウトプットできる方法はいろいろあります。

こまめに、そしてたくさんアウトプットする習慣をつけましょう。

試験前は試験1回分の問題を通しで解く練習をする

試験が近づいてきたら、試験まるまる1回分の問題を通しで解く練習を繰り返します。

必ず時間内に解く練習をすることが重要です。通しで問題を解くことに慣れているのといないのとでは雲泥の差。慣れていないと本番で時間が足りなくなります。一方で慣れておけば見直しして自己採点する時間も残ります。

これはあくまで慣れの問題。試験までに必ず、時間内に余裕を持って全問解けるようになるまで通しで問題を解く練習をしましょう。

ワインの学習に役立つ勉強法

ここまでは学習開始から試験直前までの勉強の進め方を解説しました。ここからは、暗記やワインへの理解に役立つ勉強法を解説します。

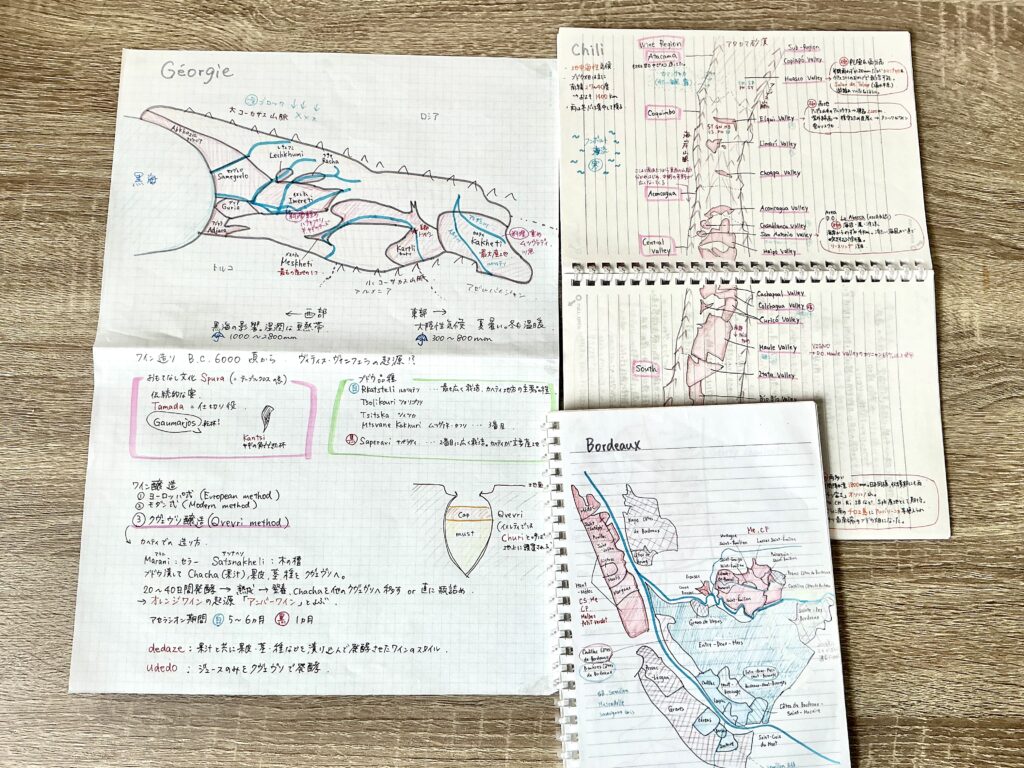

地図を利用する

ワインへの知識を深める際、地図を利用することは大変効果的。むしろ必須と言っても過言ではありません。私自身手書きでたくさんの地図を書いて勉強しました。

ワインの特徴や品質には、原料となるブドウが大きく影響します。そしてブドウの特徴や品質は、栽培される土地の環境や特性に大きく左右されます。

つまりワインを深く知るためには、生産地について理解することが必要。そしてそのために地図を使うことが有効なのです。

自ら手描きの地図を作るのが最もおすすめですが、便利な書籍も販売されているので描くのが苦手・面倒という方はこちらも活用してみてください(新しい情報は載っていない可能性があるので注意)。

図や絵を描く

テキストを読むことは流れをつかむのに役立ちますが、ただただ文章を読むだけでは覚えにくい内容があることも事実。そこで、自分なりに図式化したり絵を描いたりすることで理解が深まったり覚えやすくなったりすることがあります。

例えばワインに関する法律や規定など。文章で読むとややこしいのですが、表にまとめることで法則性が見えてくるなど、情報が整理されて覚えやすくなります。

また、試験は基本的に選択式(一部記述式の問題もあります)。「あの表の右下の方に書いてあった気がする」と思いだせれば選択肢を絞ることができます。本質的な理解とは言えませんが、試験に合格するためには有効と言えるでしょう。

耳でも覚える

ソムリエ・ワインエキスパートの試験はとにかく覚えることが多いです。そのため、スキマ時間も有効に学習に活用していきたいもの。

そこでおすすめなのは、録音したものを聞いて耳から覚える方法です。私はワインスクールに通っていたので授業を録音させていただき、それを倍速で聴きながら通勤や家事をしていました。独学の場合は自ら教本を音読するなどして覚えたい内容を録音してもよいですね。

教本を開けない時間も有効活用できるのはもちろん、視覚だけでなく声に出して読んだり耳で聞いたりして学ぶことで、記憶にも定着しやすくなりますよ。

ポイントを押さえて学ぶことが合格への近道!

以上が私自身も実践していたソムリエ・ワインエキスパート試験の大まかな勉強法でした。学ぶポイントを押さえて勉強すれば、分厚い教本も怖くありません!

勉強しなくてもワインは美味しく飲めますが、知識を得ることでより一層深く味わえるようになります。ワインに限らずですが、新しいことを学びその世界を知ることで、その世界をもっと楽しめるようになります。勉強するというのは楽しいものです。

ぜひワインの世界を楽しみながら、合格を目指して勉強してくださいね。

コメント